2020.10.22

円滑な第三者承継に向けて 第 1 回 ~イントロダクション~(弁護士:朝妻太郎)

中小企業の経営者の高齢化、後継者不足による事業承継問題は我が国の喫緊の課題とされています。

中小企業経営者の年齢分布をみると1995年にはもっとも多い経営者の年齢は47歳だったところ、2018年には69歳に上昇しています。

令和7年(2025年)までに、70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は245万人、うち127万人が後継者未定と見込まれている状況です。

ところで、この度のコロナウイルス感染症拡大は、社会に大きな変容を生じさせ、中小企業の事業活動のあり方に大きな変化を余儀なくされています。

経営者の皆様は、①まさに今、現在の事業活動を変化させること(テレワークの導入やサプライチェーンマネジメントの再考など)、②企業の継続性・将来のあり方について、思いを巡らされたのではないでしょうか。

②の点については、実際に、自社をいつまで続けるか(後進に譲るか、自分の代で廃業するか等)、どのように事業承継を進めるか、考える契機となった方もいるようです。

また、コロナウイルス感染症拡大は様々な業種にダメージを与えました。

直近では政府系金融機関等からの無利息借入の実施など様々な形で資金投入が図られています。

しかし、各企業側から見れば、所詮は借入金を増やしたに過ぎず、当座を乗り切ったとしても抜本的対応となっていないとも評価できます。

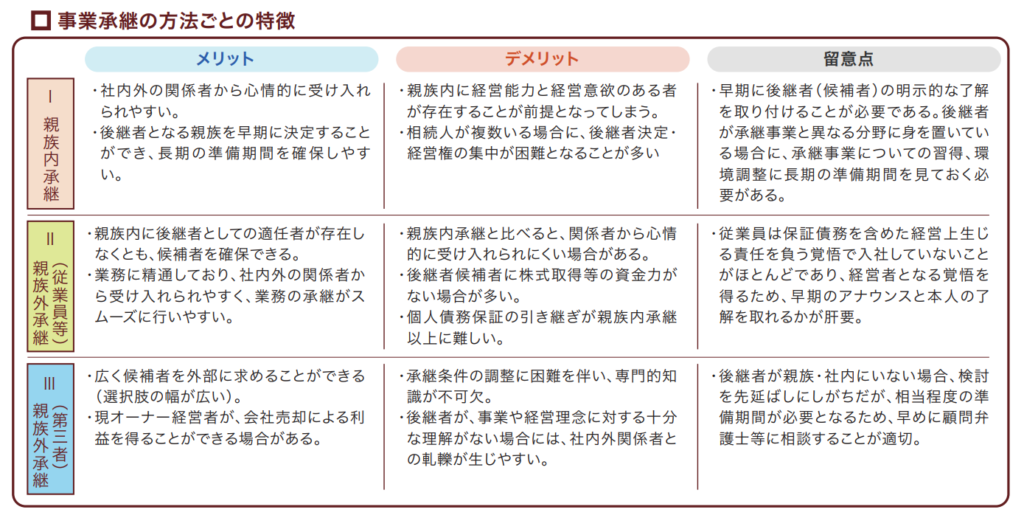

そうしますと、近い将来、各社が生き残りをかけ、もしくは会社経営から手を引く手段として、第三者への事業承継(下記の表のとおり、事業承継には親族内承継、従業員等の親族外承継、第三者への親族外承継に区分されますが、第三者への親族外承継を念頭においています。)の問題が多発することが予想されます。

※画像をクリックすると拡大します※

令和2年3月、中小企業庁は、後継者不在の中小企業の事業をM&Aにより社外の第三者に引き継ぐケースが多くなっている状況に鑑み、M&Aに関する意識、知識、経験がない中小企業経営者を支援するため、M&Aガイドラインを公表しています。

今後、皆さんの会社も何らかの形で関与する可能性のある、第三者承継の手続について、全6回にわたって解説していきたいと思います。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2020年8月5日号(vol.247)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

第2回以降の記事はこちら