2022.7.5

副業・兼業している者の労働時間管理が問題となった事例~大阪地裁令和3年10月28日判決(労働判例1257号17頁)~弁護士:五十嵐 亮

事案の概要

当事者

原告Xは、セルフ方式による24時間営業の給油所において主に深夜早朝時間帯での就労をしていた者である。

被告Y1社は、給油所の運営委託業務、一般労働者の派遣業務等の事業を行う会社である。 被告Y2は、給油所を運営する会社であり、深夜早朝時間帯における給油所の業務をY1社に委託していた。

雇用契約の内容

平成26年2月1日、Xは、Y1社との間で、契約期間を同年3月31日までの2か月間とする有期雇用契約を締結し、同年4月1日に契約期間を1年とする有期雇用契約を締結した。

Y1社のシフトは、午後10時から翌日午前2時まで(4時間シフト)と午後10時から翌日午前7時まで(8時間シフト)の2通りであった。

Xは、勤務時間を増やしたいとの意向を有していたことから、平成26年2月21日、Y2社との間で、契約期間を同年4月30日までとする有期雇用契約を締結した。

Y2社のシフトは、午前7時から午後10時までであった。 いずれの契約もXが退職するまでに更新された。

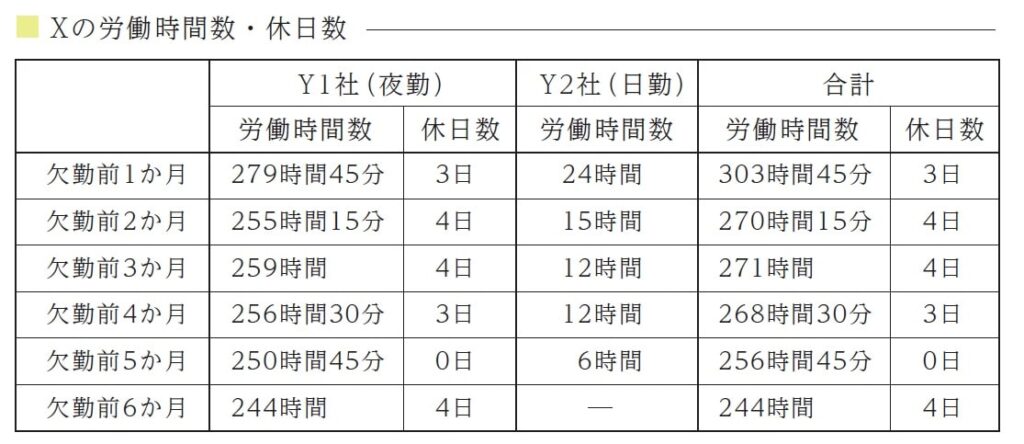

Xの労働時間数

Xの労働時間数は下の表のとおりであるが、Y2社での日勤については、平成26年2月2日以降、一度も休みがなかった。

Xの退職

平成26年6月15日、Xは、Y2社に対し、同月30日をもって退職すると記載した退職願を提出した。

平成26年7月1日、Xは、精神科を受診しうつ病と診断されたため、翌7月2日からY1社を病気休業することになった。

Y1社の休業について、その後、労災保険による休業補償給付の支給決定がされた。 Xは、その後も回復しなかったため、Y1社は、平成27年3月31日付で期間満了となる雇用契約を更新しない旨通知した。

Xの請求内容

Xは、Y1社及びY2社に対し、長時間労働をさせたことによる安全配慮義務違反があると主張して合計約1100万円の損害賠償請求訴訟を提起した。

本件の争点

本件の主な争点は、長時間労働について安全配慮義務違反があるかという点である。

裁判所の判断

裁判所は、結論として、Y1社及びY2社ともに、安全配慮義務違反はないと判断した。

【理由】

・Xは、自ら積極的に働きかけてより長い勤務の機会を得ようとして労働時間数を増加させた

・Xは、Y1社に対して、Y2社とも雇用契約を締結したことを事前に申告していなかった

・Y1社の担当者は、偶然の事情によりXがY2社でも勤務していることを知るに至ったため、Xに対し、4月10日の時点で、週に7日の労働をしており労働基準法に抵触する状態にあることから、休むように注意をしたところ、XはY2社での勤務を止めることを約束したが、結局止めなかった

・Y1社での業務は、セルフ方式のガソリンスタンドで、事務所内の監視カメラで利用客を監視するというものであり、深夜帯であり利用客も少なかったことから、労働密度は薄く、負担は大きいものではなかった

・Y1社とY2社は、相互に資本関係があるわけではなく、Xとの労働関係に直接介入して労働日数を減少させることができるわけではない

本件のポイント

労基法第38条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和2.9.1改訂版)では、「他の使用者の事業場における所定労働時間は、副業・兼業の確認の際に把握しておくことが考えられる」などと記載されています。

本件では、Xの長時間労働の状態が、労基法上問題のある状態にあったことは認めつつも、Xが自ら積極的に望んでシフトに入っていたことや、Y1社がY2社での勤務を止めるようXに注意し約束した後も、Xが約束を守らなかったことなどを考慮して、Y1社及びY2社の責任を認めなかったものです。

このように、本件はXの対応が悪質ともいえる事案であり、特徴的な事案ですが、通常は、兼業・副業の申告の際に、会社側が他社での勤務時間を確認することが求められますので注意が必要です。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2022年5月5日号(vol.268)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

法律相談予約

法律相談予約