2023.1.17

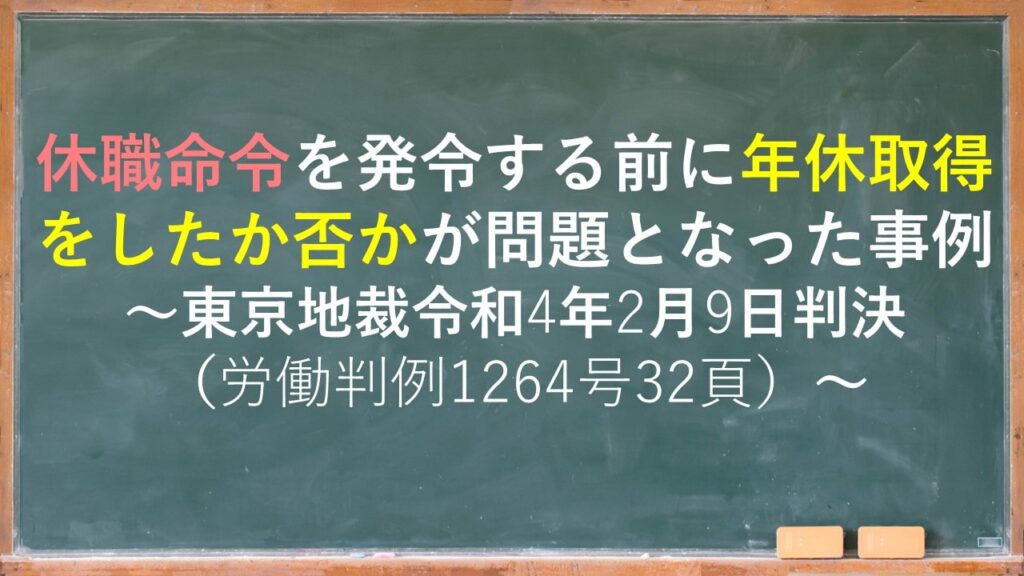

休職命令を発令する前に年休取得をしたか否かが問題となった事例~東京地裁令和4年2月9 日判決(労働判例1264号32頁)~弁護士:五十嵐 亮

事案の概要

当事者等

被告(Y社)は、建材・資材等の商社である株式会社である。

原告(X)は、平成29年7月1日にY社に入社し、総務・人事部長としてとして勤務していた者である。

Y社の休職制度

Y社は、私傷病休職制度をもうけていたところ、勤続年数2年未満の場合には休職期間を3か月とし、勤続年数2年以上の場合は休職期間を6か月と定めていた。

休職に至る経緯

ア 令和元年6月3日、Xは、医師からストレス反応のため今後2か月間の自宅療養が必要であるとの診断を受けた。

イ 同年6月5日、Xは、Y社に対し、医師の診断書を添付した上、「ストレス反応で2か月自宅療養となりました。今月3日からは年休をいただき、その後は病欠でお願いします」とのメールを送信した(本件メール①)。

この時点で、Xは、年休が何日残っているか明確な認識はなかった。

ウ 同年6月10日、Y社は、Xに対し、令和元年6月4日から7月31日までを休職期間とする休職命令を発令した。

その後、Xから、休職開始日を6月10日としたい旨の要望があったため、改めて6月10日付の休職命令が発令された( 本件休職命令)。

エ 同年6月10日、Xは、Y社に対し、「年休は先に全部消化希望ですが、会社としては本日10日までとし、以降病欠とし、復職後年休消化が可とするとなった事ですね( 原文ママ)」という内容のメールを送信した(本件メール②)。

その後、Y社は、6月3日から6月7日までの年休の代理申請を行った(6月8日及び6月9日は、Y社の所定休日)。

自然退職に至る経緯

ア 同年7月19日、Xは、医師から、さらに2か月間の自宅療養が必要との診断を受けたため、Y社に対し、自宅療養延長となった旨をメールで連絡した。

イ 同年7月29日、Y社は、休職命令を発令した。

ウ 同年9月4日、Y社は、9月9日をもって休職期間満了(3か月満了)となる旨メールにて連絡したが、異議を述べなかった。

エ 同年9月9日、Y社は同日の満了をもって原告を自然退職扱いとした( 本件自然退職扱い)。

自然退職後の経緯

ア 同年9月11日ころ、Xは、Y社に対し、退職に関する誓約書や健康保険資格喪失証明書交付願い等の書類に署名押印した上で、返送した。

イ その後、同年11月28日、Xは、Y社に対し、本件休職命令が無効であるなどと主張して、復職を求め、同年12月3日から就労可能である旨の診断書を提出したが、Y社は復職を拒否した。

Xの主張は、令和元年6月5日時点で、合計19日分の年休を有しており、同年6月5日から6月30日までの労働日が18日間であったところ、6月30日までの年休取得が認められる場合、Xの勤続年数が2年以上となり(休職期間が6か月となる)、同年12月3日から就労可能である旨の診断書を提出したのであるから、9月9日の満了をもって自然退職としたことは無効であるというものである(Xは、本件メール①・②によって6月5日から6月30日までの年休の時季指定権を行使した旨主張している)。

Xの請求内容

Xは、本件自然退職扱いが無効であるとして、労働契約上の地位の確認等を求めて提訴した。

本件の争点

本件の争点は、本件自然退職扱いが無効かという点であるが、実質的な争点は、Xが6月5日に6月30日までの年休の時季指定権を行使したと認められるかという点である。

裁判所の判断

裁判所は、年休を取得する際の時季指定権の行使について「時季指定した休暇の始期と終期は明確なものであることを要するというべきである。」と一般論を述べた。

その上で、本件メールをもって、6月5日から6月30日までの年休の時季指定権を行使したと認められるか否かについて、本件メールの内容は年休の終期について一義的に明確ではないことから、時季指定権を行使したとは認められないと判断した。

結論として、本件自然退職扱いについても有効と判断したものである。

本件のポイント

本件は、Xが休職に入るにあたり、年休の時季指定を明確に行わなかったことから、休職の期間について労使間でトラブルに発展したものです。

とりわけ本件では、Xの勤続年数が、令和元年6月30日を経過して2年に達していれば、休職期間が3か月から6か月に延長され、退職せずに済んだ余地もあったことから、Xにとっては死活問題であったといえるでしょう。

裁判所の判断は、時季指定権の行使は、始期と終期を明確にするべきというシンプルなものであり、判断自体は妥当なものといえます。

もっとも、実務上は、精神不調による休職者がいる場合には、年休取得をどのようにするかについて、休職者と人事労務担当者との間で明確に調整するとトラブル防止に資するといえるでしょう。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2022年11月5日号(vol.274)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~

- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~

法律相談予約

法律相談予約