2024.6.6

不正競争防止法等の一部改正(弁護士:中川 正一)

デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化のために、不正競争防止法等の一部を改正する法律(施行期日は令和6年4月1日(一部同年1月1日施行))により、知的財産法関連の法改正が行われました。

不正競争防止法

同法は、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者に対し、不正競争の停止・予防請求権を付与することにより不正競争の防止を図るとともに、その営業上の利益を侵害された者の損害賠償請求、差止請求、刑事罰等を整備し、事業者間の公正な競争を確保しようとすることを目的とします。

営業秘密は、平成15年改正によって刑事罰を導入した後も、社会的必要性に伴い何度も見直しがされ、平成27年にも営業秘密の転得者に対する処罰規定の整備、営業秘密侵害罪の未遂罪の導入などの改正がされてきました。

1. 令和5年改正においても、営業秘密保護の強化が図られました。

⑴ 損害賠償算定規定の拡充

営業秘密等の損害額(逸失利益)は、立証が困難なため、現行法では損害額を「侵害品の販売数量×被侵害者(営業秘密保有者)の1個当たりの利益」と推定することを認めていました。

しかし、現行法では被侵害者の生産・販売能力超過分の損害は認められていませんでした。

侵害のし得を許さないために、超過分については侵害者に使用許諾(ライセンス)したとみなし、使用許諾料相当額として損害賠償額を増額できる規定(特許法では令和元年改正で実現済み)を追加し、従前「物を譲渡」する場合に限定されていた対象をデジタル化に伴うビジネス多様化に踏まえて「データや役務を提供する」場合にも拡充しました。

⑵ 使用等の推定規定の拡充

侵害者が不正取得した「営業秘密(生産方式等)」を実際に使用しているかを立証することは困難なため、「営業秘密」を不正取得し、かつ「その営業秘密」を使用すれば生産できる製品を生産している場合には、侵害者が「その営業秘密」を使用したと推定する規定が設けられていますが、現行法では、推定規定の適用対象を産業スパイ等(①アクセス権限がない者、②不正に取得等した者から、その不正な経緯を知った上で転得した者)の悪質性の高い者に限定されています。

オープンイノベーション・雇用の流動化を踏まえ、推定規定の適用対象を③元々アクセス権限のある者(元従業員)や④不正な経緯を知らずに転得したがその経緯を事後的に知った者にも、同様に悪質性が高いと認められる場合に限り拡充しました。

⑶ 近時の事件

今回の民事に関する改正とは直接関係ありませんが、営業秘密侵害罪(不正法21条1項)として話題になったのがかっぱ寿司の元社長による協業他社の仕入れ原価や食材使用量などに関するデータをコピーして持ち出した事件でした。

不正競争防止法が保護する「営業秘密」は、「秘密として管理されている」(①秘密管理性)、「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」(②有用性)であって、「公然と知られていないもの」(③非公知性)を意味します。

元社長は、起訴事実を認め、令和5年5月31日に「懲役3 年及び罰金200万円(執行猶予4年)」の判決を受けましたが、関連者及び会社は、「営業秘密」の有用性や図利加害目的を争って否認を主張しており、判決は令和6年2月26日に予定されているようです。

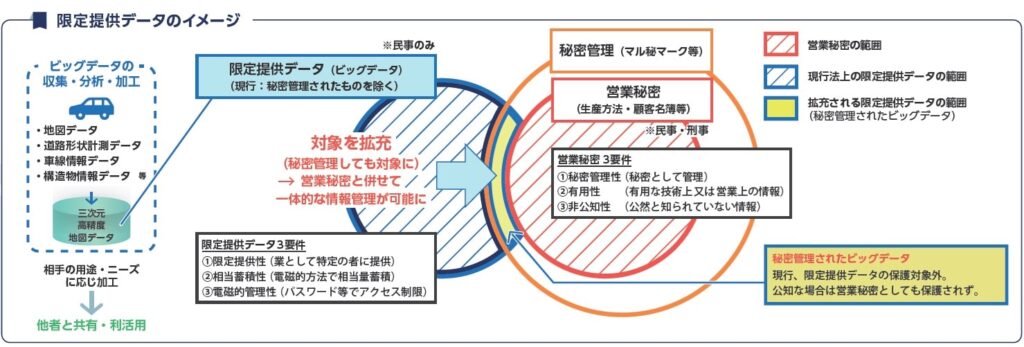

2. 限定提供データの定義の明確化

ビッグデータを安心して他者と共有・利活用できるように、不正取得等に差止など対抗手段を設けるために、不競法(平成30 年改正)にビッグデータ保護制度が創設(地図データ、消費動向データ。令和元年7 月施行)されました。

創設当時は、他者と共有するビッグデータは秘密管理されるものではないと想定していたため、現行法では「秘密管理されていないビッグデータ」のみを保護の対象としていました。

しかし、近年自社で秘密管理しているビッグデータであっても他者に提供する企業実務があることから、対象を「管理されたビッグデータ」にも拡充し、営業秘密と一体的な情報管理を可能としました。

3. デジタル空間における形態模倣行為

不正競争防止は、他人の商品形態を模倣した商品を提供する行為(形態模倣行為)を発売開始から3年を経過するまで規制(長期の保護を受けたい場合は意匠権の登録が必要)しています。

近年、デジタル技術の進展、デジタル空間の活用が進み、現行法では想定されていなかったデジタル上の精巧な衣服や小物等の商品の経済取引が活発化していることを考慮し、有体物に加え、デジタル空間上の商品の形態模倣行為(電気通信回線を通じて提供する行為)も規制対象とし、デジタル空間上の商品の保護を強化しました。

その他の法改正

1. 登録可能な商標の拡充(商標法の改正)

・他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できませんが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能にしました。

・自己の名前で事業活動を行う者等がその氏名を商標として利用できるよう氏名を含む商標も、一定の場合には他人の承諾なく登録可能にしました。

2. 意匠登録手続の緩和(意匠法の改正)

創作者等が出願前にデザインを複数公開した場合の救済措置を受けるための手続を緩和しました。

3. その他

コロナ禍・デジタル化に対応した手続等の整備、国際的な事業展開に関する制度整備も特許法、商標、不競法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律など改正がされました。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2024年3月5日号(vol.290)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

法律相談予約

法律相談予約