2023.10.12

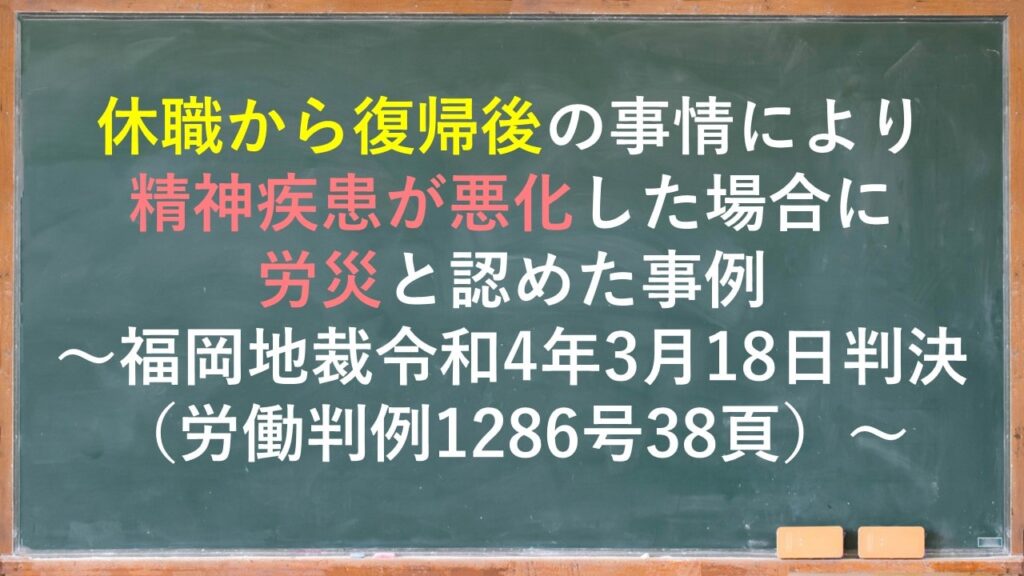

休職から復帰後の事情により精神疾患が悪化した場合に労災と認めた事例~福岡地裁令和4年3月18日判決(労働判例1286号38頁)~弁護士:五十嵐亮

事案の概要

当事者

原告Xは、Y社に入社し、SEとして勤務していた者である。

Y社は、大手住宅設備機器メーカー(Z社)のシステム部門を担う企業として設立された株式会社である。

Aは、Xが担当するシステムのZ社側の担当者である。

被告は、国である。

Xの業務内容

Xは、平成22年10月頃から、人事系システムの不具合を解消する作業の担当者を任された。

人事系システムのグループでは、おおむね1週間に1回程度、A出席のもとで会議が行われ、Aは、発注者という立場から、Xに対し厳しく指導したり、適切な対応を求めたりすることがあった。

うつ病等の「発症」に至る経緯

平成23年4月21日、Xが打合せのための連絡を行っていたところ、Aが出張を予定している日に会議を設定した。

後日、Aは、Xの上司に対し、XをCCに加えた形で、以下のような内容を含むメールを送信した(本件メール)。

「こういったやり方をして、仕事がうまくいくとは思えませんし、情報部門に対する信頼感も無くなります。こういった仕事の仕方しか出来ないのであれば、Xさんに会議調整をさせないでください。」

「社会人として当たり前のことが出来ていないので、担当を代えてください。代えることができないのであれば、社会人とは見なさず、それ以下であると認識してフォローしてください。」

平成23年4月24日、Xは「うつ病、不安障害」と診断された(本件発症)。

同日以降休職したが、同年7月頃に職場に復帰した。

復帰後うつ病等の「悪化」に至る経緯

Xは、復帰後はAと仕事をする機会はなかったが、平成26年8月から、Aがリーダーを務めるプロジェクトに参加することとなった。

その際には、XとAが対面でやり取りをする機会を作らないようにする一定の配慮もされることとなった。

その後、平成26年10月頃、AはXに対し、メールで、休暇を取得する際にはXに用件がありそうな者などに対して休暇等の連絡をしておくよう要請した。

平成27年3月11日、外部メーカーのミスによって作業の遅れが発生し、これを受けて、Aは、Xに対し、今後毎日、作業の進捗・遅延状況を報告することを指示した。

平成27年4月、Xは、「うつ病・不安障害」と診断された(本件悪化)。

Xは、同年7月まで休職し、8月より短時間で就業を再開したが、11月から再度休職し、平成29年6月末日、Y社を退職した。

訴訟の内容

Xは、平成27年12月、北九州東労働基準監督署長に対し、労災請求をしたところ、不支給処分(本件処分)となったため、国に対し本件処分の取り消しを求めて提訴した。

本件の争点

本件の争点は、①本件発症の業務起因性と、②本件悪化の業務起因性である。

裁判所の判断

争点①について

裁判所は、本件メール等のAによる指導について、時折厳しい指導があったとしつつも、その発端は、Xの業務上のミスや対応に不十分な点があったことにあるとして、人格非難等にまで達していたとは認められないとした。

その他、時間外労働の状況や業務内容等も考慮し、結論として、本件発病には業務起因性はないと判断した。

争点②について

裁判所は、一度発症した精神疾患がその後悪化した場合の業務起因性について、「業務による心理的負荷が、平均労働者を基準として、社会通念上客観的にみて、精神障害を発病させる程度に強度である」場合に、業務起因性を認めて差し支えないと判断した。

その上で、本件については、本件悪化の時点でXの病状が安定していたとまで認めることはできないこと、そのような状況の中で悪化前の直前1か月に75時間57分の時間外労働を行わせていること、以前にトラブルのあったAから再び指導を受けていることを考慮して、本件悪化について、業務起因性があると判断した。

結論

本件悪化に業務起因性が認められるため、Xの労災請求に対し不支給処分とした本件処分は違法であり取り消されるべきとした。

本件のポイント

厚労省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平成23年12月)では、業務外の原因によって発症した精神障害が「悪化」した場合は、悪化する前に業務による心理的負荷があっても、直ちにそれが悪化の原因であるとは判断せず、「特別な出来事」(心理的負荷が極度のものなど)がある場合に業務起因性を認めるという内容の判断基準が採用されています。

しかし、本件では、裁判所は、この判断基準に拘束されず、「特別な出来事」がない場合でも、「強度の心理的負荷」が認められるとして、本件悪化について業務起因性を認定しました。

この判断を前提とすると、業務外の原因で精神疾患を発症して休職した従業員に対して、復職後、心理的負荷の強い業務上の原因により症状が悪化した場合、「悪化」した部分について労災認定されるリスクが高まりますので注意が必要です。

※令和5年7月4日に公表された「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書には、精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直す内容が盛り込まれており、今後労災認定基準の改正が予定されています。

初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2023年8月5日号(vol.283)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~

- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~

法律相談予約

法律相談予約