2018.11.5

飲食業における労務トピックス ~労働時間と残業代~

働き方改革関連法

本年6月、労働基準法や労働契約法など8本の法律の改正案で構成される「働き方改革関連法」が成立し、7月6日に公布されました。同法には、

①時間外労働に「上限規制」を設けること、

②高収入の一部専門職を対象に働いた時間ではなく成果で評価するとして労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」を導入すること、

「同一労働同一賃金」の実現に向けて、正社員と非正規労働者の不合理な待遇の差を禁止するほか、労働者の健康を確保するため労働時間を客観的に把握するようすべての企業に義務づけることなどが盛り込まれています。

時間外労働の上限規制働き方改革関連法制の目玉の一つが、時間外労働に対する罰則付き上限規制の導入です。

現行法においても時間外労働の上限として、月45時間、年間360時間を超えてはならないとの規制がありましたが、この規制は、「告示基準」(罰則なし)として定められているのみでしたので、これを法律に格上げすることにより罰則による強制力を持たせたものです。

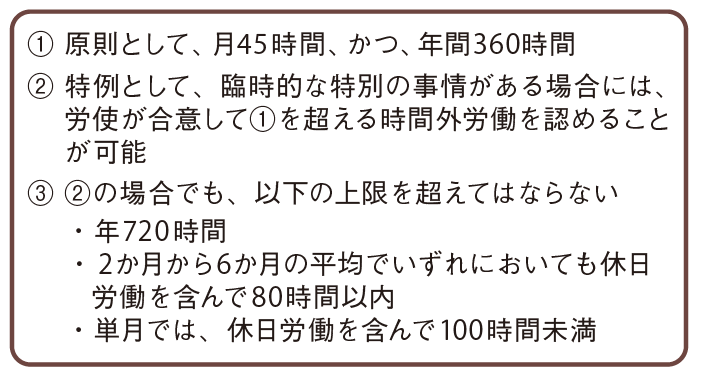

上限規制の内容は、次のとおりです。

上限規制に違反した企業への罰則規定も盛り込まれ、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとしています。刑罰が科せられるおそれがありますので、甘く見てはいけません。

飲食業における長時間労働と人手不足

飲食業における人手不足は深刻な状況です。

「全国企業短期経済観測調査」(日銀短観)でも企業の人手不足感を示す「雇用人員判断DI」では、「宿泊・飲食サービス」の人手不足感が目立っています。大手チェーン店が24時間経営を見直したり、定休日を設けるなどしていますが、このような雇用情勢そのものが事業者に「働き方改革」を迫っているともいえます。

営業日・営業時間の短縮のほかには、正社員とパート・アルバイトでうまく分業したり、研修を工夫することで、労働時間の削減、新人の即戦力化、離職の防止を図っている事業者もあるということです。

とはいえ、まだまだそこまで至っておらず、経営上の理由や労務に関する知識・経験が手薄であることなども相まって、離職者から未払残業代の請求を受ける飲食業者も少なからず見受けられるのが実情です。

名ばかり管理監督者

労働基準法では「管理監督者」であれば残業代を支払わなくてよいこと(ただし、深夜割増は必要です。)、しかし、管理監督者に該当することのハードルがかなり高いことは、日本マクドナルド事件の平成20年東京地裁判決を機に広く知られることになりました。

最近でも、プレナス事件(静岡地裁平成29年2月17日判決)で、ほっともっと(弁当店)の店長の管理監督者性が否定されています。

管理監督者に該当するか否かについては、

①職務の内容、権限、職責および勤務実態等に照らし、経営上重要な事項の決定等に関与していたか、

②労働時間に関する裁量があったか、

③賃金等の待遇等、その職務内容や職責等にふさわしい賃金等の待遇を受けていたか

といった事情を総合的に考慮して判断するのが相当であるところ、原告である店長は管理監督者であるとは認められず、また、被告プレナス社の就業規則の店長職を管理監督者と扱う旨の部分は労働基準法に反するため無効であると判断されました。

さらに、割増賃金の計算に当たっては、店舗管理手当および新店管理手当は、いずれも割増賃金算定の基礎となる賃金から除外されないということで、会社側にとっては踏んだり蹴ったりとなりました。

ただ、労務問題を扱う弁護士にとっては、特に目新しい判断ではありません。

定額残業代の問題

月額決まった額の定額残業代(固定残業代)を支払うことで時間外手当に代える制度を導入している事業者についても、未だに問題が起きることが少なくありません。

最近でも、鳥伸事件(大阪高裁平成29年3月3日判決)では、被告会社の就業規則、求人広告および雇用契約書では、基本給の額と残業手当の額の区別が明確にされていたとは認められないし、労働契約時において給与総額のうちに何時間分の割増賃金代替手当が含まれているかが明確にされていたとも認められないから、本件の残業手当の支払いをもって、時間外労働割増賃金の代替としての支払いと認めることはできないと判示されました。

これもまた、労務問題を扱う弁護士にとっては、目新しい判断ではありません。

しかし、定額残業代についての理解は未だ十分とはいえないようです。

割増賃金の代わりになると思っていた〇〇手当が、割増賃金算定の基礎となってしまうというのは、経営者からすればなかなか納得できるものではないでしょう。

きちんと判例の要件を充たしているか、専門家である弁護士や社労士に相談されるのがベストです。

まとめ

このように、飲食業を営む事業者にとっては、人手不足や人件費の高騰といった経済情勢に起因する課題だけではなく、労働時間や残業代といった法律的な側面でも対応を迫られている現状にあります。

是非とも大きな問題が生じない前に、自己点検をしていただければ幸いです。

ご相談があれば、私も弁護士としての労使紛争対応の経験(飲食店関連の経験も多数あります。)と事務所経営者の視点を活かして、問題点の整理や対応策立案のお手伝いをいたします。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年8月5日号(vol.223)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~

- 海外渡航目的の年次有給休暇に対する時季変更権の行使を適法とした事例~札幌地裁令和5年12月22日判決(労働判例1311号26頁)~