2019.4.6

年5日の年次有給休暇取得義務制度への対策はお済みでしょうか?

はじめに

働方改革関連法の一つとして、「年 5日年次 有給休暇取得義務」の導入があります。

これは、1 人 1 年あたり、5日間の年次有給休暇(以下「年休」といいます)を取得しなければならないとするものです。

労働者に年休を5日取得させることができなかった場合には、30万円以下の罰金が科されることになります。

施行は、2019年4 月 1 日からとなります(施行日以降に基準日を迎える労働者から順次適用されることになります)ので、早めの対応が必要です。

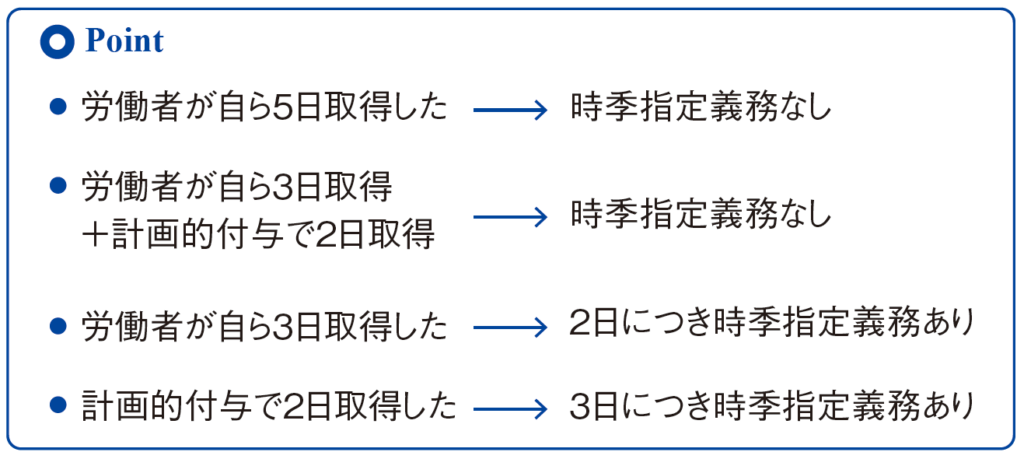

使用者が時季指定する日数

これまで、年休は、労働者が時季指定権を行使し、指定された日が不都合な場合には、使用者が時季変更権を行使するものとされてきました。

しかし、労働者からの時季指定に委ねると年休の取得が進まないということで、今回の改正では、使用者側に対し、年5 日につき、年休の時季を指定する義務が課されることになります(年休を5 日以上取得済みの労働者に対しては、時季指定をする義務はありません)。

ポイントは以下のとおりです。

「1年」の期間の考え方と前倒し付与の特例

⑴ 「1 年」はどこで区切る?

1 年に5 日につき時季指定をする義務があるとのことですが、ここでいう「1 年」とは、基準日から1 年以内となります。

「基準日」とは、雇入れ後6 か月間を経過した日から1 年ごとに期間を区分した期間の初日(1 年ごとの応当日)です。

つまり、雇入れ日が異なれば、基準日も異なりますので、1 年の期間をどこで区切るのかについても個々の労働者ごとに異なってくることになります。

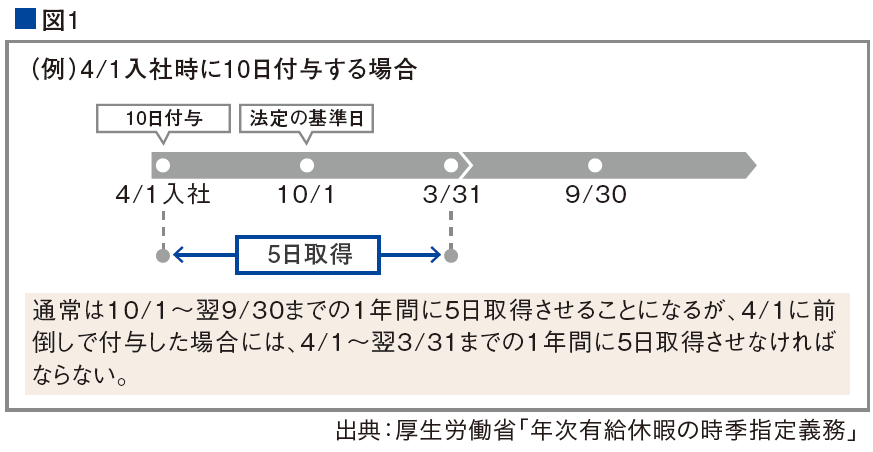

⑵ 前倒し付与とは?

このように、基準となる「1 年」が個々の労働者ごとに異なってしまうと、管理が非常に煩雑であることから、年休付与を前倒しして、入社と同時に10 労働日の年休を与えるケースもあります。

このように前倒しして年休を付与する場合には、年休を与えることとした日から1年をカウントすることになります。

例えば、入社日が4 月1 日であるが、10 月1 日(法定の基準日)ではなく、4 月1 日から10 日の年休を付与することにした場合には、4 月1 日が基準日となり、翌年の3月31 日までに5 日の年休を取得させる必要があります(図1参照)。

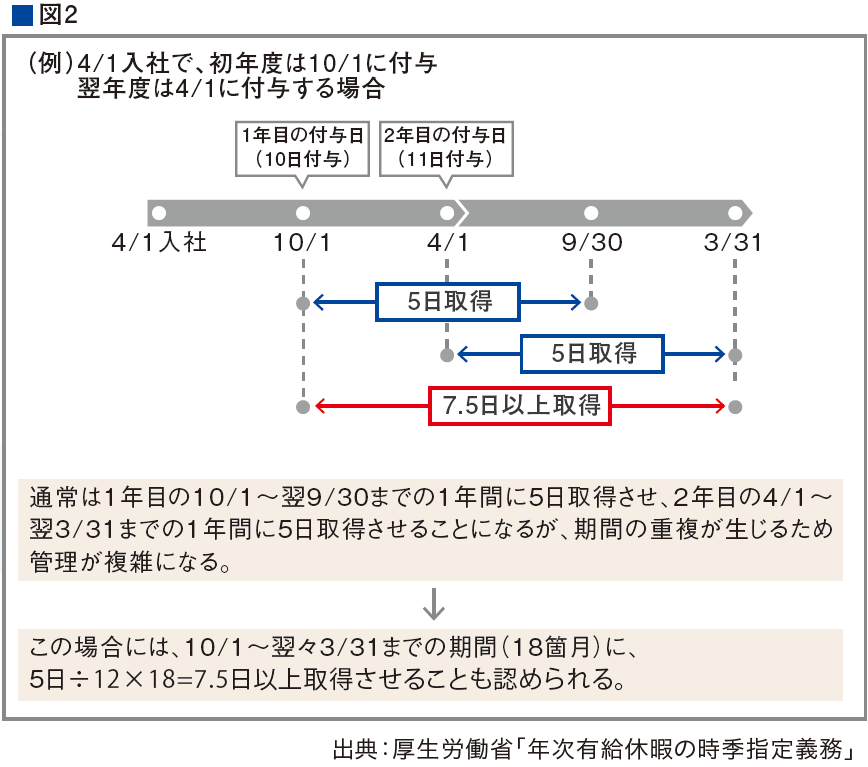

また、4 月1 日入社で、初年度は、法定の基準日とおりに10 月1 日から年休を付与したが、社内で統一するために翌年度から4 月1 日に付与するとした場合、入社年と翌年で、期間に重複が生じます。

この場合は、前の期間の始期から後の期間の終期までの間の長さに応じた日数(比例案分した日数)を取得させることが認められます(図2 参照)。

対象となる労働者

時季指定義務の対象となる労働者は、全ての労働者ではなく、年休の日数が10労働日以上である者となります。

正社員のみではなく、パートや契約社員などの有期雇用労働者も要件を満たせば対象となりますので注意が必要です。

施行に向けた準備

施行に向けては、取り急ぎ次の2点の準備をする必要があります(年次有給休暇管理簿については、「Microsoft有給休暇管理表」というファイルが無料で公開されていますので勤怠システムなどを導入していない企業においては参考にしてください)。

対象全労働者の年休の取得実態を把握(過去3年分を準備) 個々の労働者ごとに年次有給休暇管理簿を準備そのうえで、年休取得の合理化を図るためには、

①基準日の統一

②年休の半日付与

③計画年休の活用

という3つの施策をとることが考えられます。

さいごに

働き方改革関連法の施行により、労務管理に対する対策の必要性が一層高まっています。

年5日の年休取得義務に関しては、違反の場合には、労基署からの是正命令や刑事罰もありますので、対策をとる必要があるでしょう。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2019年2月5日号(vol.229)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~

- 海外渡航目的の年次有給休暇に対する時季変更権の行使を適法とした事例~札幌地裁令和5年12月22日判決(労働判例1311号26頁)~

- 懲戒解雇と退職金請求の可否~東京地方裁判所令和5年12月19日判決(労働判例1311号46頁)~(弁護士 薄田 真司)