2019.12.5

「同一労働・同一賃金」の司法判断の最前線!~大阪高裁平成31年1月24日判決~

多くの企業では、労働者の雇用形態は一様 ではなく、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の2つに大別されると思います。

両者の違いは、雇用期間や労働時間の違いだけでなく、基本給や手当などの賃金に区別が設けられていることが多いと思います。

しかし、どのような根拠で賃金に区別を設けているのかを深く考えたことはあるでしょうか。

この問題を考えるにあたり重要な考え方として、2018年6月に成立した働き方改革関連法の一つの柱に「同一労働・同一賃金の原則」があります。

「同一労働・同一賃金の原則」は、同一企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を求める考え方です。

同一労働同一賃金の実施により、家庭環境などの事情によって働き方に一定の制約があり非正規雇用の雇用形態の選択を余儀なくされる人でも、その選択について納得が得られる処遇が実現されることになります。

反対に言えば、非正規雇用労働者が正規雇用労働者と比べて不合理な処遇があると感じるようであると、大きな不満となり、退職につながる、あるいは不合理な処遇の改善を求める訴訟を提起されるなどの労務紛争のきっかけとなります。

実際、「同一労働・同一賃金の原則」の適用を求めて、いくつかの訴訟が提起されました。

特に重要な裁判は、コモンズ通心223 号でも紹介したハマキョウレックス事件最高裁判決(最高裁平成30年6月1日第一小法廷判決)になります。

この事件において、最高裁は、住宅手当を非正規雇用労働者に支給しないことは法律違反ではないとしたものの、それ以外の多くの手当(通勤手当や皆勤手当など)を非正規雇用労働者に支給しないことは違法と判断しました。

そして、この最高裁判決の考え方を踏まえた形で、日本郵便の労働者に関する司法判断が示されましたので、司法判断の最前線として、日本郵便事件といわれる事例を紹介したいと思います。

日本郵便事件は、日本郵便株式会社に勤務する有期雇用労働者(非正規雇用労働者)が、正規雇用労働者に対し支給されている手当が非正規雇用労働者に対して支給されないのは違法であるとして、損害賠償を求めた事案です。

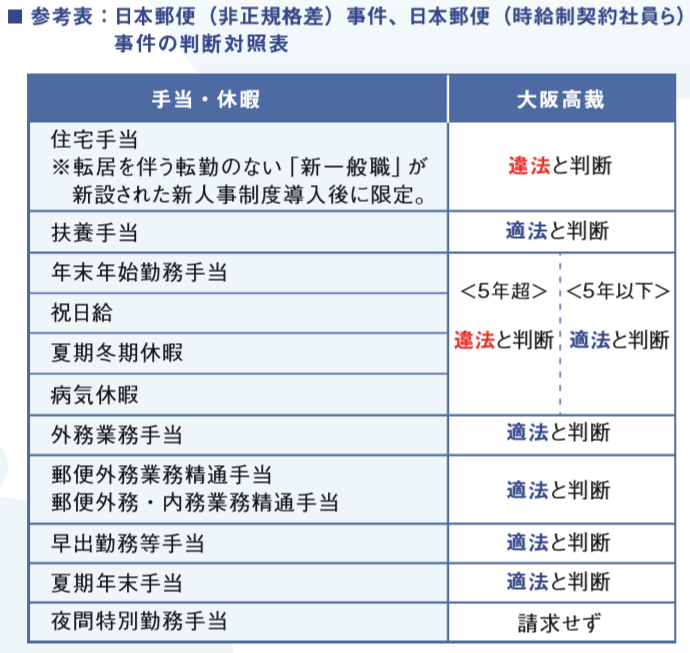

大阪高等裁判所は、右の表のとおり判断を示し、労働者の訴えを一部認めました(大阪高裁平成31年1月24日)。

この判断の特徴は、先に紹介した最高裁判決の判断と異なり、住居手当(住宅手当)が一部の正規雇用労働者との関係では違法になると判断した点です。

住居手当(住宅手当)はあくまで転勤を伴う正規雇用労働者に限定して支給するなら適法であるが、転勤を伴わない正規雇用労働者とは区別してはいけないということです。

もう一つの特徴は、年末年始勤務手当など一部の手当について、5年を超過して勤務する非正規雇用労働者に対しては、正規雇用労働者と区別して手当を支給しないことは違法であると判断したことです。

ここにいう「5年」とは、更新を繰り返すなどして5年以上の勤務を継続した場合に、労働者からの請求によって無期雇用(非正規雇用)に転換できる「無期転換ルール」の制度を踏まえた判断となっています。

もっとも、日本郵便株式会社を相手方とする同様の訴訟において、東京高等裁判所は、5年経過に限らずすべての非正規雇用労働者との間で支給しないことは違法、との判断を示しており、最高裁において統一的な判断が示されるものと思われます。

以上のような大阪高裁の判断をご覧いただき、ご自身の会社の就業規則(賃金規程)を見直してみてください。

日本郵便事件で違法と判断されたような手当が、非正規雇用労働者には支給されない内容になっていないでしょうか。

特に「病気休暇手当」を支給する企業は多いと思いますが、この手当を非正規雇用労働者に支給しない扱いは違法と評価される可能性があり、注意が必要だと思います。

最後に、この度紹介した「同一労働・同一賃金の原則」を含め、働き方改革関連法は、メディアに大きく取り上げられていることもあり、非常に関心が高まっている分野になります。

「私の勤務先の手当の支給方法はおかしいのではないか?」と労働者から疑問を持たれることはいつでもあり得る状況であり、非正規雇用労働者の不満を招きかねず、ひいては訴訟リスクが高まる結果となります。

今回の法務情報をきっかけに、ご自身の会社の手当の支給方法に不合理な区別がないかを再確認してみてはいかがでしょうか。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2019年9月5日号(vol.236)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~

- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~