2024.6.19

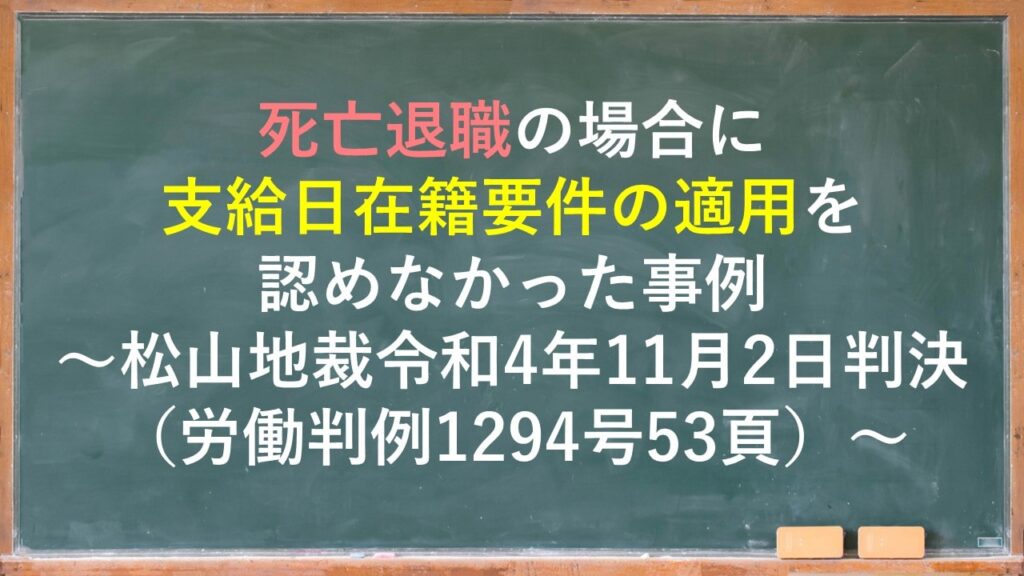

死亡退職の場合に支給日在籍要件の適用を認めなかった事例~松山地方裁判所判決令和4年11月2日(労働判例1294号53頁)~弁護士:薄田真司

事案の概要

当事者

Y法人は、診療所や有料老人ホーム等を運営する医療法人である。

Aは、平成21年8月、正職員としてY法人に雇用され、Y法人の運営する有料老人ホーム等で勤務していた者である。

Aは、令和元年6月8日に腸管穿孔により死亡し、退職した。Aの母であるXがAを相続した。

賞与の支給日在籍要件の内容

Y法人の賃金規程(以下「本件規程」という。)には以下の規定がある。

⑴ 18条 医院は、毎年夏季(考課対象期間:10/16~4/15)及び冬季(考課対象期間:4/16~10/15)の賞与支給日に在籍する従業員に対し、医院の業績、従業員の勤務成績等を勘案して支給する。

⑵ 19条 前条の賞与については、経営状況の著しい悪化、その他止むを得ない事由がある場合には、支給日を変更するか、又は支給しないことがある。

賞与支給までの手続

Y法人では、賞与(夏季賞与及び冬季賞与)の支給の有無及びその金額は、Y法人理事長の査定を経て決定される。

賞与の査定は、本件で問題となった夏季賞与については、6月10日頃から同月16日頃まで約1週間をかけて行われる。

賞与の査定は、Y法人理事長の一存で行われるものであり、Y法人理事長による査定の後、速やかに支給等の処理のために会計事務所にデータが送付される。

また、毎年12月に、その年の冬季賞与の支給額とその内訳を記載したY法人理事長名義の書面がY法人の従業員に交付される。同書面において、その翌年の夏季賞与の見込み額が記載されており、この見込み額は、基本的に、翌年(当該夏季賞与の支給される年)の月額基本給の額の1.5倍の金額で固定されていた(以下「本件運用」という)。

夏季賞与の支給額は、前年の12月に通知された見込み額に増減を加えるべき事情(例えば、産休や育休などで長期欠勤していた場合等)がない限り、上記見込み額のとおりに決定されていた。

なお、過去に、Y法人の業績の変動を原因として、上記見込み額と異なる金額の夏季賞与が支給されたことはなかった。

本件夏季賞与の支給手続の経過

Y法人は、平成30年12月、Aに対し、本件運用に従い本件夏季賞与の見込み額を34万1300円と通知した。

Aは、本件夏季賞与の考課対象期間である平成30年10月16日から平成31年4月15日までの間、Y法人において、長期欠勤等することなく勤務した。

本件夏季賞与に係るY法人理事長の査定は、Aの死亡(令和元年6月8日)の後である令和元年6月20日に実施された。

本件夏季賞与の支給日は令和元年6月28日であった。

Y法人は、Aが同日に在籍していなかったため、賞与を支給しなかった。

訴訟の内容

Xは、Y法人に対し、Y法人のAに対する未払賞与として28万2305円を請求した。

なお、「28万2305円」は、平成30年度(前年)のAへの夏季賞与支給額である。

本件の争点

本件夏季賞与の賞与支払請求権が発生していたか否かである。

裁判所の判断

裁判所は、賞与の支払請求権が認められるためには、当該賞与の支給額が、使用者の決定等を経て具体的に確定したものと評価することができることを要するとした。

そのうえで、本件規程によれば、Y法人理事長の査定を経て賞与の支給の可否や支給額が定まる建前にはなっているものの、夏季賞与額は、原則として、その支給される年の基本給1か月分の額に1.5を乗じた額にて算定される取扱いが定着しており、このように算定された夏季賞与の支給見込み額は、前年の12月に従業員にY法人理事長名にて通知される運用(本件運用)とされ、考課対象期間に産休や育休などで長期休職していた等の事情で当該通知額と実際の支給額とに差異が生じることはあったものの、業績を原因としてその金額が変動したことはなかったことに言及した。

また、考課対象期間満了後、賞与の支給前に予定されているY法人理事長の支給決定手続は、考課対象期間中における当該従業員の勤務実績や人事考課等に関する評価といった実質を伴うものではなく、むしろ支払のための形式的な事務手続としての側面が大きかったと指摘した。

これらの理由から、Aの本件夏季賞与請求権は、考課対象期間満了日の経過により、具体的に確定したと判断した。

他方で、裁判所は、支給日在籍要件に関し、労働者が考課対象期間の満了後に病死で退職するに至った場合、労働者は、一般に、考課対象期間満了前に病死した場合に比して、賞与の支給を受けることに対する強い期待を有しているとした。

Aが病死によりY法人を退職したのが本件夏季賞与の支給日の20日前であったという事情を考慮すると、Aに対する本件夏季賞与につき、本件支給日在籍要件を適用することは民法90条(公序良俗違反による無効)により排除されるべきと判断した。

本件運用による本件夏季賞与額の見込額が34万1300円であったこと等から、未払賞与の額は、Xの請求額28万2305円を下回ることはないとした。

本件のポイント

本判決は、夏季賞与の考課対象期間満了日を経過して勤務していた従業員が、使用者による査定実施前に死亡退職した場合、本件での具体的な事実関係(特に「本件運用」の存在)を前提に、査定が実施されていなくとも賞与の支給額が考課対象期間満了日の経過によって確定したと判断した点、死亡退職者には支給日在籍要件の適用が否定されうる場合があると判断した点がポイントです。

各企業において、従業員が考課対象期間満了日を経過して死亡した場合の賞与の取扱いを検討する契機となる裁判例であると思われます。

例えば、死亡退職した従業員も他の従業員と同様に査定したうえで、支給日在籍要件を柔軟に適用する(考課対象期間満了日から賞与支給日までの日割計算によって賞与支給額を確定する等)といった取扱いが考えられると思われます。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2024年4月5日号(vol.291)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- タイムカード等で労働時間管理をしていない場合に概括的な認定が肯定された事例~福岡地裁令和5年6月21日判決(労働判例1332号86頁)~

- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~

- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

法律相談予約

法律相談予約