2018.12.5

「働き方改革法」は 建設業に何を迫るのか?

建設業の社長と弁護士の会話から~「働き方改革法」の労働時間規制~

一応、原則は、1 日8 時間、一週40 時間が労働時間の原則ね。ただ、36 協定があれば、時間外を月45 時間・年間360 時間に拡大できる。

さらに『特別条項』という方法で、これを延長できたというだけですから、36 協定がないとダメはダメだからね。

しかも、今度は、5 年経ったら、建設業も原則月45 時間・年間360 時間、繁忙期などの特例でも月100 時間未満、2 ~ 6 か月平均で80 時間以内、年720 時間まで、と枠がはまるんですよ。越えれば罰則付きとなります。

建設業の皆さん、あと5年で準備できますか

建設業の皆さんにとって、「あと5年」というのは、長いようでいて、短いのではないでしょうか。

建設業における長時間労働の原因はなんでしょう。私も、建設業の会社更生手続を経験したことから言うと、マンション建設の工期が迫れば、段取りによっては内装作業が夜を徹して行われたり、土木工事などは天候によって作業が中断したり、また、東日本大震災の直後のように、物資不足や人手不足で工期が守れない状況になったりと、長時間労働の原因は様々にあります。

つまり、「請負工事」を背負っている皆さんとしては、常に「請け」て、そして「負け」てしまっているんですね。施主の意向最優先というところです。「仕事が無いよりもありさえすれば良い」と言う発想が、長時間労働へ波及してくるところです。

長時間労働の是正のために、今から準備しておくことは?

何と言っても、第一は、労働時間の適正な把握です。

実態がわからなければ、長時間労働防止のための対策を立てることができません。

使用者には、労働時間を現認し、それを適正に記録する義務があります。

タイムカードやパソコンの使用時間など、客観的に証拠となる資料を把握する必要があります。

厚生労働省では「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」というものがあります。参考にしてください。

第二に、労働時間短縮のために利用できる新技術の検討です。

とりわけ、既に多くの建設業で採用されている情報技術(ICT:パソコンによるインフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー)の利活用による時間短縮です。見積もりから設計・施工管理まで、既に普及していますが、さらにAI(人工知能)を活用した技術革新も検討の対象です。

第三に、管理職を中心にした労働時間と労働に関わるコンプライアンス教育・研修の徹底です。

そもそも、労働時間に意識が向いていなければ、これを改善する方策など期待することができません。これを意識しない限り、長時間労働のストレスによる労働者のメンタルヘルスの悪化防止や、労働者の作業効率の精神的・身体的要因の分析(ときに、セクハラやパワハラの問題も絡みます。)もできないでしょう。

もし、一人の管理職が労働時間を無視した作業を職員に強要し、それにより、過労死する社員が発生したらどうなるでしょうか。もし、パワハラやセクハラを気にしない管理職によって、退職した社員から会社が訴えられたら、どうなるでしょうか。すでに、多くの事件が起きているのは、ご承知の通りです。

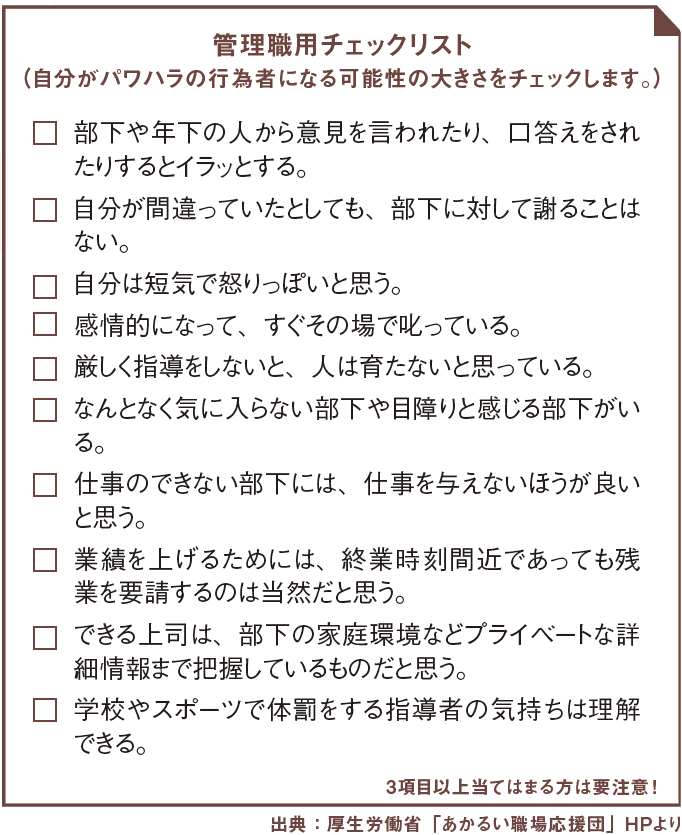

例えば、厚生労働省が出している管理職用のチェックリスト(ページ最下部)です。こうしたチェックリストで、自己チェックと研修を繰り返し、どこまでがパワハラなのかを知らなければ、職員へのコンプライアンスを守ることができないでしょう。

その他の課題も

実は、「働き方改革法」には、この長時間労働の規制の他に、正規職員と非正規職員との待遇格差是正の問題も含まれています。

例えば、同じ現場作業に従事していながら、正規職員には福利厚生施設が利用できて、非正規職員が利用できない場合には、その格差是正も問題になってくるのです。

こうした福利厚生面での格差は、様々にありますので、これも大事な問題となるでしょう。

これからの建設業は

人手不足の時代です。一方で、若い人たちが「ブラック企業」を敬遠している状況もあります。

これから、建設業が、若い人たちの選択に入ってくるかどうか、それは、建設業の社長さんの熱意と努力、そして法令遵守・コンプライアンスの職場作りにかかっていると言っても、良いでしょう。

(https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/)

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2018年9月5日号(vol.224)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

- 飲食店における非混雑時間帯の労働時間該当性~東京地方裁判所令和3年3月4日判決(労働判例1314号99頁)~

- 海外渡航目的の年次有給休暇に対する時季変更権の行使を適法とした事例~札幌地裁令和5年12月22日判決(労働判例1311号26頁)~