2023.1.12

2023年4月から中小企業も適用開始!月60時間超の時間外労働の割増率が50%へ

1.法定時間外労働に対する割増賃金について

働き方改革関連法の成立に伴い、労働基準法が改正されました。

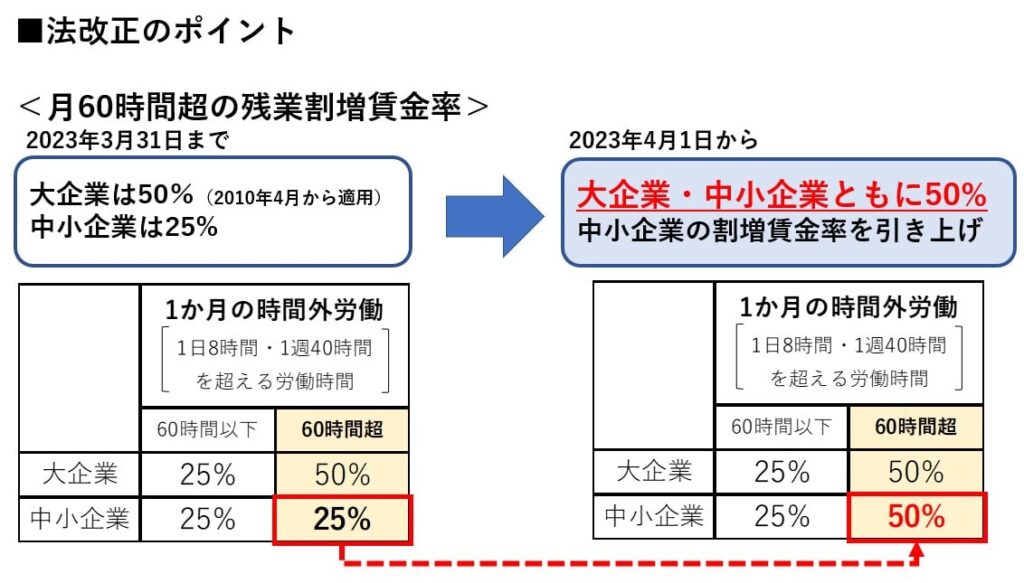

この改正によって、平成22年4月1日から、大企業は月60時間を超える時間外労働に対し50%の割増賃金を支払うことが定められました。

中小企業については、猶予措置として通常の時間外労働と同等の25%に据え置かれていました。

しかし、令和5年4月1日からは猶予期間が終了し、中小企業にも大企業と同様の割増賃金率が適用されることとなります。

労働基準法の改正の背景としては、近年、⻑時間労働が原因で、健康を害してしまうこと、仕事と家庭⽣活の両⽴を困難にしまうこと、女性の社会参加を阻害していること等が社会問題となっていました。

そこで、⻑時間労働を是正することで、ワーク・ライフ・バランスを改善し、労働参加率の向上が必要であるといった、「働き方改革」の要請が強くなりました。

このような社会のニーズから、使用者に割増賃金の負担を課すことで、長時間労働を抑制させるため、この規定が成立しました。

\ポイント/

・平成22年4月1日から、大企業は月60時間を超える時間外労働に対し50%の割増賃金を支払うよう定められた。

・令和5年4月1日から、中小企業にも大企業と同様の割増賃金率が適用される。

2.法定労働時間と時間外労働

(1)法定労働時間

労働基準法では、労働時間は原則として、1⽇8時間・1週40時間以内とされています(法32条1項、2項)。これを「法定労働時間」といいます。

また、使用者は、休⽇は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます(法35条1項、2項)。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労使の合意に基づく所定の手続きを取らなければ延長することができません(法36条)

(2)時間外労働(法定時間外労働)

労働基準法では、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間されており、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができないとされています(法36条4項)。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内

・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。

\ポイント/

・労働基準法では、労働時間は原則として、1⽇8時間・1週40時間以内と規定されている。

・労働基準法では、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間と規定されている。

・時間外労働を超過する場合は、臨時的な特別の事情がなければ超えることができない。

3.月60時間を超える時間外労働の割増賃金

(1)時間外労働における割増賃金

法定労働時間を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%の割増賃金を支払わなければなりません(法37条1項本文)。

また、1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%の割増賃金を支払わなければなりません(法37条1項ただし書き)。

(2)中小企業の適用猶予

月60時間超の残業割増賃金率は、大企業に対して、平成22年4月から適用が開始されましたが、中小企業については、猶予措置として25%に据え置かれていました(法138条)。

しかし、中小企業も、平成30年4月に施行された働き方改革関連法に伴い猶予期間が終了し、令和5年4月以降は50%となります。

したがって、中小企業に対しても月60時間超の時間外労働に50%以上の割増賃金率が適用されます。

(3)中小企業の範囲

中小企業の範囲については、「①資本⾦の額または出資の総額」と「②常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。※下図参照

なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。

業種の分類については、総務省のHPで公開されている「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」でご確認ください。

[参考URL]総務省 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」

(4)深夜労働との関係

使用者が、労働を深夜の時間帯(22時~翌5時)に行わせる場合、 25%の割増賃金を支払わなければなりません。

また、月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%と時間外割増賃金率50%のそれぞれが合算されて、75%の割増賃金を支払うことになります。

(5)休日労働との関係

使用者は、休⽇は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。

これを「法定休日」といいます(法35条1項、2項)。

この法定休日とは別に、使用者は独自に休日を労働者に与えることができます。

これを「所定休日」といい、法律上付与することが義務付けられておらず、与えるか与えないかは使用者の判断で決められます。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

法定休日に労働させた場合の割増賃金率は35%です。

例えば、毎週⼟曜・⽇曜を「所定」休⽇、そのうち⽇曜を「法定」休⽇と定めている事業場であれば、⼟曜⽇に労働した時間は「法定」休⽇労働には該当せず、⽇曜⽇に労働した時間が「法定」休⽇労働となります。

⽉曜〜⼟曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウントされるので、注意が必要です。

\ポイント/

①時間外割増賃金率(60時間以下)→25%

②時間外割増賃金率(60時間超)→50%(★中小企業も適用対象となる!)

③深夜割増賃金率 →25%

④時間外割増賃金率(60時間以下)+深夜労働 →それぞれの合算→50%

⑤時間外割増賃金率(60時間超)+深夜労働 →それぞれの合算→75%

⑥法定休日 →35%

⑦法定休日+深夜労働 →それぞれの合算 →75%

※法定外休日の割増賃金率は、①~⑤と同視。

4.代替休暇制度とは

(1)代替休暇制度の目的

労働者の健康を確保するため、月60時間超の割増賃金を支給する代わりに有給の休暇(代替休暇制度)を付与することが可能です。

この代替休暇制度の目的は、特に長い時間外労働を行った労働者に対し、休息の機会を確保することにあります。

(2)代替休暇の決定方法

代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です(法37条3項)。

※労使協定は事業場において代替休暇の制度を設けることを可能にするものであり、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけるものではありません。

個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定されます。

(3)代替休暇の単位

代替休暇の単位は、1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることとされています。

労使協定を結ぶことで、端数として出てきた代替休暇の単位に、他の有給休暇を合わせて取得することも可能とされています。

したがって、代替休暇と他の有給休暇を合わせて半日または1日の単位として休暇を取得することも可能です。

(4)代替休暇を与えることができる期間

法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与えることを定めてください。

5.必要な対策

令和5年4月から大企業と同様、中小企業の割増賃金も50%以上となります。

この割増賃金の引き上げは中小企業に大きな影響を及ぼすでしょう。

そのため、中小企業は、月60時間を超える時間外労働を課す場合は、今まで以上に人件費に気を遣わなければなりません。

業務の効率化・可視化が求められ、残業を削減する取り組みを行う必要があります。

さらに、割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

就業規則の変更に合わせて、代替休暇制度についても検討する必要がありそうです。

時間外労働の上限規制や割増賃金の増加といった労務管理体制については、近年法令の改正が相次いでいます。

このような法令の改正からすると、今まさに会社の労務管理体制を見直す時期なのではないでしょうか。

働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題については、専門家による助言が有益です。

労務管理についてお悩みでしたら、弁護士・社会保険労務士にご相談いただくことを強くお勧めします。

関連する記事はこちら

- タイムカード等で労働時間管理をしていない場合に概括的な認定が肯定された事例~福岡地裁令和5年6月21日判決(労働判例1332号86頁)~

- 職場での盗撮行為に関する会社の対応が安全配慮義務違反であるとされた事例~鳥取地裁令和7年1月21日判決(労働判例1333号45頁)~

- 職歴詐称による内定取消しが適法であるとされた事例~東京高裁令和6年12月17日判決(労働判例1333号58頁)~

- 黙示の職種限定合意が成立していたとして配転命令が違法とされた事例~大阪高裁令和7年1月23日判決(労働判例1326号5頁)~

- 求人票と異なる内容の労働契約(契約期間の定め)が有効でないとされた事例~大津地裁令和6年12月20日判決(労働判例1329号36頁)~

- 私傷病休職後の自然退職扱いが適法とされた事例~東京地裁令和5年4月10日判決(労働判例1324号37頁)~

- 大幅な赤字を理由とした定期昇給の停止が適法とされた事例~東京高裁令和6年4月25日判決(労働判例1323号32頁)~

- 年休取得予定日の前日に時季変更権を行使したことが違法とされた事例~札幌高裁令和6年9月13日判決(労働判例1323号14頁)~

- 事業者が外国人労働者のパスポートを返還しなかったことが違法とされた事例~横浜地裁令和6年4月25日判決(労働判例1319号104頁)~

- 解雇前の休職期間について賃金全額の支払義務はないとされた事例~東京地裁令和3年5月28日判決(労働判例1316号96頁)~

法律相談予約

法律相談予約