2020.7.28

民法改正のポイント ~保証編①~ (弁護士:中澤亮一)

1 はじめに

民法改正については、このコモンズ通心でも何度かご紹介しているところです。

今回は、実務への影響も大きいと思われる「保証」分野について、ポイントを絞りつつ、事例をまじえておさらいしたいと思います。

2 個人保証の制限

⑴ 保証人の負担は大きなものになりがちであり、保証人の保護を図る必要があります。

そこで、改正前民法においても、保証契約は書面でしなければその効力を生じないとして(446条2項)保護を図っていますが、改正後民法ではさらに、個人による「事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担した貸金等債務が含まれる根保証契約」については、契約締結前1か月以内に作成した公正証書で保証意思を表示しなければ、保証契約は無効としました(改正法465条の6)。

⑵ ただし、この規定には適用除外となるケースがあります。以下の通りです(改正法465条の9)。

主債務者が法人である場合には、その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等

主債務者が個人である場合には、主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者

要するに、主債務者と近い関係にある人には、公正証書での意思確認が不要とされているのです。

3 事例で確認

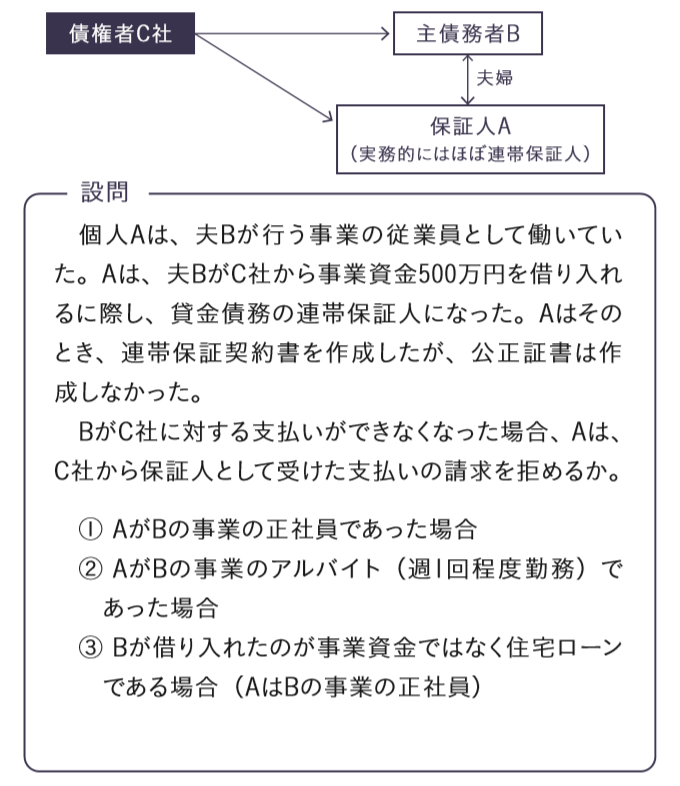

下の図をご参照ください。

⑴ ①の場合は、上に述べた「主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者」にあたると考えられ、請求を拒めません(改正法465条の9、3号)。

⑵ ②の場合は、少し微妙といえます。

週1のアルバイトでは「事業に現に従事している」とはいえないと考えれば、公正証書を作成していない以上請求を拒める可能性もありますが、現段階でははっきりしません。

今後の議論を待つことになります。

⑶ ③の場合は、そもそも事業に係る債務でないので、改正法465条の6の対象外ですから、請求を拒めないと考えられます。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2020年5月5日号(vol.244)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。

関連する記事はこちら

- 2023年4月から中小企業も適用開始!月60時間超の時間外労働の割増率が50%へ

- 民法改正のポイント ~保証編③~(弁護士:中澤亮一)

- 民法改正のポイント ~保証編①~ (弁護士:中澤亮一)

- 人身事故事案と民法改正 vol.3 ~消滅時効の更新・完成猶予~

- 人身事故事案と民法改正 vol.2 ~消滅時効~

- 人身事故事案と民法改正 vol.1 ~法廷利息の改正~

- 法改正情報~時間外労働の上限規制について~

- 120 年ぶり!民法大改正 重要ポイント解説 vol.8~売買に関する改正点②~

- 120 年ぶり!民法大改正 重要ポイント解説 vol.7~売買に関する改正点~

- 120 年ぶり!民法大改正 重要ポイント解説 vol.6~債務不履行に基づく契約解除~